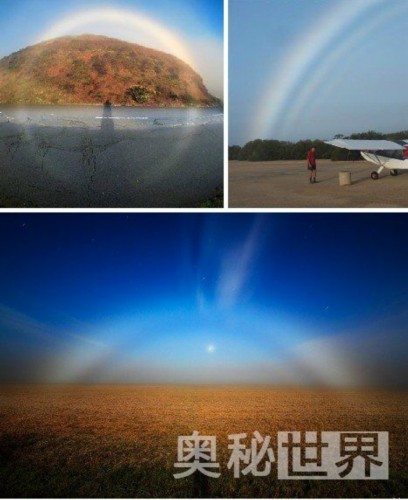

在雨后的晴朗天空下,偶尔会出现一道绚丽的自然奇观——双彩虹,它如同两座桥梁横跨天际,以其独特的魅力和神秘感吸引着无数人的目光,这一自然现象不仅令人叹为观止,其背后还蕴含着丰富的光学原理和气象知识,本文将深入探讨双彩虹的形成原理,揭开其神秘面纱,带您领略自然界的科学之美。

彩虹的初识:单彩虹的形成

要理解双彩虹的形成,首先需要回顾单彩虹的原理,彩虹是光的折射、反射和色散共同作用的结果,当雨滴中的水滴与阳光相遇时,阳光进入水滴并发生内反射,光线在水滴内部经过多次折射后,以特定角度(即40-42°)从水滴中射出,这一过程称为“全内反射”,阳光中的不同波长(即颜色)因折射率不同而被分离,形成了我们所见的彩色光谱,即彩虹。

双彩虹的奥秘:次级反射与色散

双彩虹,也称为副虹或第二道彩虹,其形成原理与单彩虹略有不同,在单彩虹形成的基础上,当阳光再次穿过第一个水滴并继续在空气中传播时,如果遇到另一个更小的水滴或微粒,光线会在这些微粒上发生第二次内反射,这次反射的光线中,有一部分会以与第一次全内反射相同但方向相反的角度射出,形成第二道彩虹,由于第二次反射的光线强度相对较弱,且通常只有紫色和蓝色能够被观察到,因此双彩虹往往呈现出较为淡雅的色彩。

关键因素:水滴大小与分布

双彩虹的出现还受到水滴大小和分布的直接影响,较大的水滴更有可能产生单彩虹,因为它们能提供足够的空间让光线进行多次内反射并形成色散,而较小或微小的水滴则更适合产生双彩虹,因为它们能允许光线在第一次反射后再次被散射和反射,水滴在空中的均匀分布也是形成双彩虹不可或缺的条件之一,这通常发生在雨滴较为密集且分布均匀的雨后环境中。

观测条件:天气与时间

双彩虹的观测还受到天气状况和时间的限制,在雨后初晴的天气条件下,当太阳位于观测者的后方且低角度时(即太阳刚从地平线升起或即将落下),更容易观察到双彩虹,这是因为此时太阳光较为柔和且角度适宜,有利于形成全内反射和色散现象,空气的清洁度和透明度也是影响观测效果的重要因素,污染较重的地区可能因大气中悬浮颗粒物的影响而减少双彩虹的可见度。

科学意义与文化寓意

双彩虹不仅是一种自然现象,还承载着丰富的科学意义和文化寓意,从科学角度来看,双彩虹的研究有助于我们更深入地理解光的传播、色散以及大气物理学等知识,它不仅是光学原理的直观展示,也是气象学和物理学交叉领域的重要研究对象,双彩虹的出现往往被视为好运和吉祥的象征,在许多文化中都是一种积极和美好的预兆。

探索与保护:自然奇观的可持续性

随着全球气候变化和环境污染的加剧,自然奇观的可见性正受到威胁,双彩虹等美丽而短暂的自然现象提醒我们保护环境、减少污染的重要性,只有当我们共同努力维护好地球的自然生态系统,才能让这些自然奇观得以持续展现给后人欣赏。

双彩虹的形成是自然界中光与物质相互作用的一个美妙例证,它不仅展示了光的奇妙特性,也反映了大气和水滴之间的微妙平衡,通过了解双彩虹的形成原理,我们不仅能增进对自然界的认识,还能激发对环境保护的责任感,让我们在每一次目睹双彩虹时,都心怀敬畏与感激,珍惜这份来自大自然的馈赠,并共同努力守护好我们共同的家园。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号