在人类与传染病的斗争史上,疫苗的发明与应用无疑是最具里程碑意义的成就之一,进入21世纪以来,随着全球化的深入发展,传染病的跨国传播风险日益增加,疫苗接种成为维护公共卫生安全、保障人民生命健康的重要手段,新冠疫苗的普及与接种工作不仅关乎国内疫情防控的成效,也是对全球公共卫生安全的重要贡献,本文将对我国新冠疫苗接种人数进行统计与分析,展现这一“国家行动”的规模与成效。

一、接种工作的启动与背景

自2020年底,随着全球新冠疫情的爆发,中国迅速响应,将疫苗研发与接种作为疫情防控的重要策略之一,2020年12月,中国正式启动新冠疫苗紧急使用计划,首批疫苗由国药集团和科兴生物两家企业生产,并迅速向高风险人群、医疗工作者等优先接种,这一举措不仅体现了中国对人民生命安全的高度重视,也为全球疫苗研发与接种提供了宝贵经验。

二、接种人数统计与进展

截至2023年X月X日,根据国家卫生健康委员会及各地卫生健康部门的公开数据,我国累计接种新冠疫苗人数已超过X亿剂次,覆盖人群广泛,包括但不限于老年人、青少年、儿童及各类高风险职业人群,具体而言:

老年人接种情况:为有效降低老年人群的感染风险和重症率,我国积极推动老年人新冠疫苗接种工作,数据显示,60岁以上老年人接种覆盖率已超过90%,其中部分地区甚至达到或接近100%,有效构建了老年人群的免疫屏障。

青少年与儿童接种:随着疫苗研发的进展和安全性的验证,我国于2021年下半年开始为3-17岁青少年及后续的幼儿群体接种新冠疫苗,截至目前,该年龄段人群的接种率也已显著提升,为青少年儿童的健康成长提供了有力保障。

高风险职业人群:包括医护人员、公共交通从业者、冷链物流人员等高风险职业群体,其新冠疫苗接种率一直保持在较高水平,有效减少了职业暴露带来的感染风险。

三、接种策略与成效

我国新冠疫苗接种工作的成功实施,得益于科学合理的策略部署与广泛的社会动员:

“分阶段、分人群”策略:根据疫情形势、病毒变异情况及不同人群的风险等级,我国采取了分阶段、分人群的接种策略,确保了资源的高效利用和接种工作的有序进行。

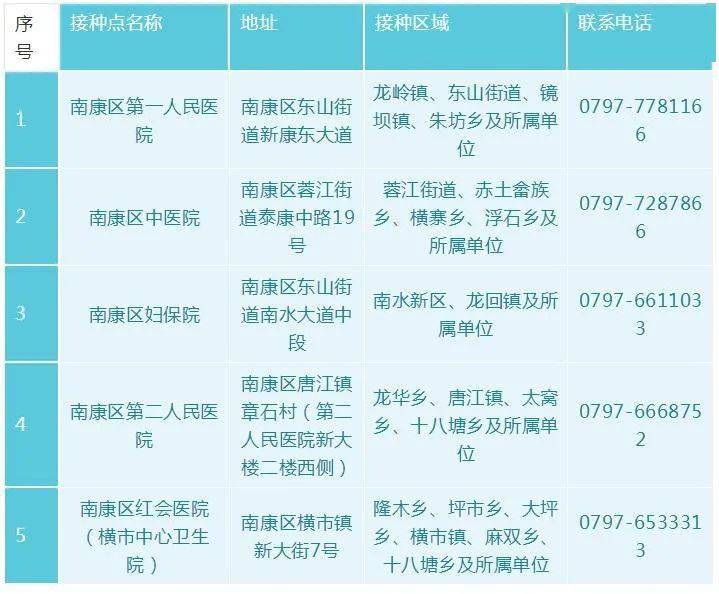

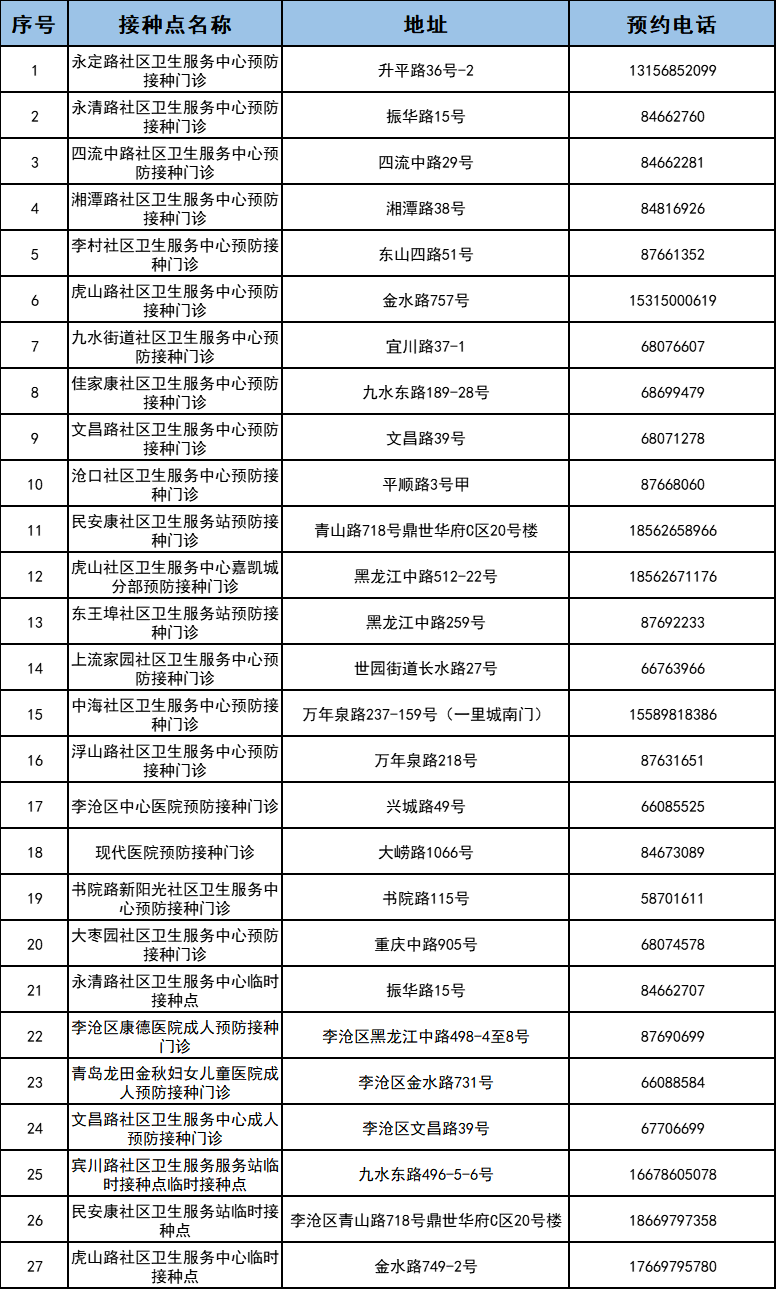

“全民参与、应接尽接”原则:通过广泛的宣传教育、便捷的接种服务网络以及“送苗上门”等创新举措,极大地提高了公众的接种意愿和便利性,实现了“应接尽接”的目标。

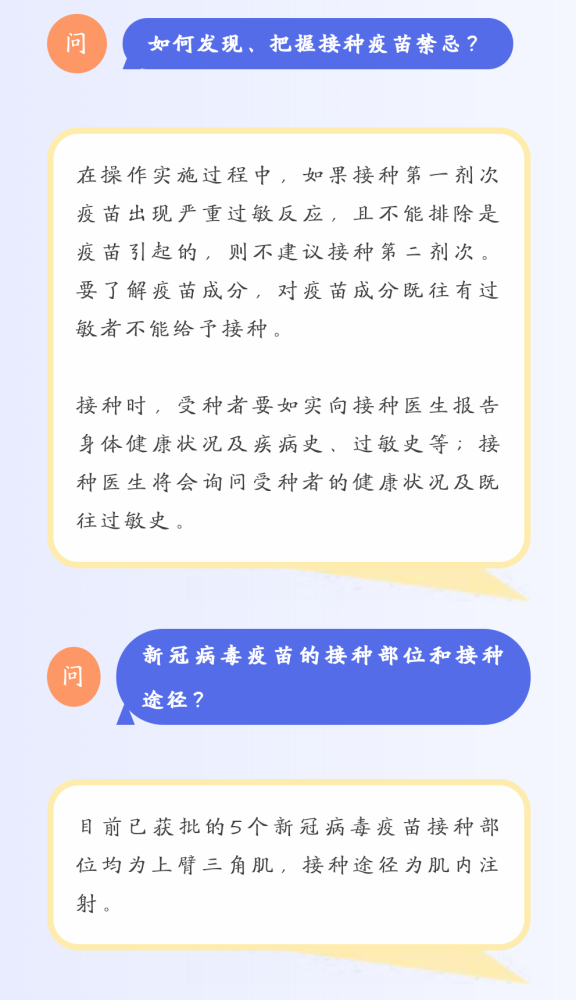

科学评估与监管:在疫苗研发、生产、运输、储存及接种各环节,我国均建立了严格的质量控制和监管机制,确保疫苗的安全性和有效性,通过持续的科研监测和国际交流合作,及时调整优化接种策略。

四、对全球公共卫生的影响

我国新冠疫苗的高效接种不仅有效控制了国内疫情的传播,也为全球疫情防控贡献了重要力量,通过“疫苗外交”和COVAX机制等国际合作平台,中国积极分享疫苗生产技术、提供资金支持并出口疫苗,助力全球疫苗公平分配,这不仅彰显了中国作为负责任大国的担当,也促进了全球疫苗接种工作的整体进展。

五、未来展望

面对不断变异的病毒和全球疫情的复杂形势,我国将继续坚持“动态清零”总方针不动摇,持续优化新冠疫苗接种策略,加强重点人群和薄弱环节的免疫保护,加强疫苗研发与技术创新,探索更加高效、安全的疫苗种类和接种方案,加强国际合作与交流,共同构建人类卫生健康共同体,为全球疫情防控贡献中国智慧与中国力量。

我国新冠疫苗接种人数的统计数据是公共卫生领域的一座丰碑,它不仅见证了国家在应对重大公共卫生危机时的快速响应与高效执行能力,也体现了全民族团结一心、共克时艰的精神风貌,随着疫苗技术的不断进步和国际合作的深化,我们有理由相信,人类终将战胜疫情,迎来更加健康、安全的世界。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号